由比地すべり管理センター

由比地すべり管理センター

由比地すべり管理センター入口からの眺望

| 取材日時 | 令和6年10月9日(水) 14:00~16:00 |

|---|---|

| 取材場所 | 静岡市清水区由比寺尾上ノ屋敷571番地の1 |

| 電話 | |

| ホームページ | |

| 取材回答者 | 静岡県交通基盤部河川砂防局砂防課:大野正敏課長代理・岩田雅裕主査(敬称略) 管理業務受託者:国土防災技術(株)静岡支店 白鳥隆司・原 浩平(敬称略) |

| 取材者 | 斜面防災対策技術協会 ホームページ委員会:新井英夫・土佐信一 |

取材内容

1. 由比地すべりの概要

- 質問1:由比地すべり災害の概要をご説明願います。

回答1:

静岡市清水区の駿河湾に面した由比地区は、急峻な地形で古くから多くの地すべりが発生しています。

由比地区の地すべりの歴史の中で特に大きな地すべりは、安政5(1858)年、昭和23(1948)年、昭和36(1961)年、昭和49(1974)年等があり、安政5年から昭和49年までの117年間に26回、およそ5年に1回の割合で地すべり災害を受けています。

また由比地区には、東名高速道路、国道1号、JR東海道本線といった日本の交通の大動脈が集中し、大規模な地すべりの発生は、国内の経済活動に甚大な被害を及ぼすおそれがあります。

このため由比地区では、林野庁・国土交通省・農林水産省農村振興局の3つの所管で地すべり対策工事を実施しており、今回の取材対象である林野庁所管の「由比地すべり」は、昭和49年の七夕豪雨により大規模な地すべりが発生したことから、平成12年まで林野庁東京営林局(現・関東森林管理局)で対策工事を実施し、完成後は静岡県が施設管理を行っています。

「由比地すべり」におけるこれまでの主な被害状況は、以下のとおりです。

○昭和23年地すべり

昭和23年9月のアイオン台風により、中の沢が崩壊して約7万5千m3の土砂が流出して国鉄東海道線が7時間余りも不通になる等の災害が発生しました。

○昭和36年地すべり

昭和36年3月14日未明、中の沢の上部と寺尾沢を結ぶ斜面で大規模な地すべりが発生し、中の沢及び寺尾沢を埋没して国道1号、国鉄東海道線及び集落間際まで泥流が押し出されました(移動土量約120万m3)。このため、静岡県と由比町(当時)は、地元住民を緊急に避難させるとともに、自衛隊の出動により応急作業を進めました。また、国鉄は警戒態勢に入る等、社会的な影響が極めて大きく、政府は事態の重要性に鑑み、閣議において由比地区閣僚懇談会を設け、さらに由比地すべり防止中央連絡協議会が設置されました。

○昭和49年地すべり

昭和49年7月7日~7月8日にかけて、台風8号の影響により由比駅で376mm、風篠地区で546mmという異常豪雨が由比地区を襲い、由比の山地は広範囲にわたり地すべりや山腹崩壊、土石流が発生し、家屋全壊7棟、半壊32棟、国道1号の不通23日間、国鉄東海道線の不通7日間等の甚大な被害が発生しました。

「七夕豪雨災害」とも呼ばれたこの災害に対処し、由比地区における恒久的な地すべり対策を樹立するため、国土庁に学識経験者6名を委員とし、関係省庁等を代表幹事とする「由比地区地すべり対策技術委員会」が設置され、昭和49年から50年にかけて総合調査が行われました。

令和6年は、七夕豪雨災害からちょうど50年の節目にあたるため、七夕豪雨災害を伝え、学び一人ひとりができることは何かを考えていただくため、7月6日にグランシップ(静岡市)で「流域治水シンポジウム」を開催し、パネル※を作成して防災の啓蒙に活かしているところです。

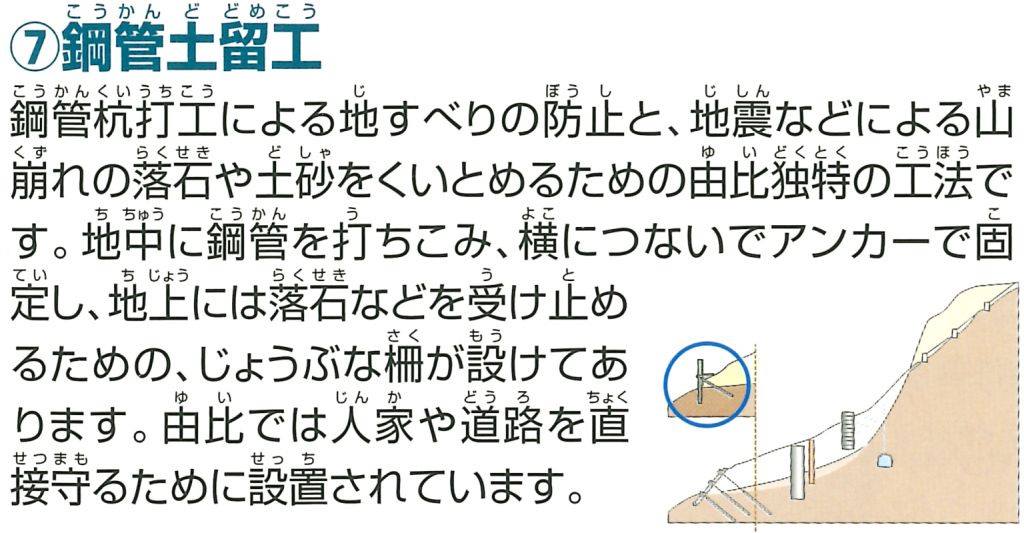

※「七夕豪雨災害」から50年(由比地区の地すべり対策)~あの土砂災害を自分事に~

由比町における地すべり関係災害記録

| 和 暦 | 西 暦 | 月 日 | 概 要 |

|---|---|---|---|

| 天明年間 | 1781~1789 | 地震により,地すべりがおきた。 | |

| 安政元年 | 1854 | 11月4日 | 大地震あり,家屋大方崩れ,死傷者多数,山崩れ,津波起こる。 |

| 安政5年 | 1858 | 6月23日 | 大雨により,山崩れ,橋流出多く,寺尾,大沢川西端2軒埋没, 西倉沢宝積寺本堂庫裡埋没,人家17戸全壊,16戸半壊。 |

| 慶応4年 | 1868 | 5月 | 降雨つづき,宝積寺仮寺及び寺下の11戸埋没。 |

| 雨つづき,西山寺坂の上,久保田寺約41町歩亀裂崩壊20戸移住。 | |||

| 大正11年 | 1922 | 8月 | 暴風雨のため,由比駅西方に土砂押出し,堆積,汽車不通,倉沢,今宿の国道山崩れのため不通。 |

| 大正12年 | 1923 | 7月 | 豪雨のため西倉沢川に土砂流出,由比駅西方土砂押出し,鉄道不通。 |

| 〃 | 〃 | 9月1日 | 関東大震災により,地すべり起こる。 |

| 大正13年 | 1924 | 9月 | 豪雨洪水あり,濁り沢土砂押出し,由比駅の貨車6両埋没。 |

| 昭和13年 | 1938 | 6月 | 豪雨により,駅前国道に土砂押出し,交通不能。 |

| 〃 | 〃 | 7月 | 薩埵山下海岸崩れ鉄道,国道約50m埋没。 |

| 昭和16年 | 1941 | 7月 | 暴風雨により,寺尾沢に土石流発生。2戸倒壊,死者6名,負傷者10数名。 |

| 昭和23年 | 1948 | 6月19日 | 豪雨により,寺尾の上部山腹部約4ha崩壊20ha埋没の地すべり発生。 |

| 昭和23年 | 1948 | 9月 | アイオン台風により,中の沢,寺尾沢約7万5千m3の土砂流下,鉄道不通7時間。 |

| 昭和26年 | 1951 | 6月15日 | 降雨により,濁り沢,今宿平,寺尾沢で約6haの地すべり発生。 |

| 昭和27年 | 1952 | 3月19日 | 土砂崩れ,浸水により国鉄由比駅一時不通。 |

| 昭和28年 | 1953 | 9月26日 | 台風により,山崩れ発生。 |

| 昭和32年 | 1957 | 8月8日 | 降雨により,土砂流出,国道一時不通。 |

| 昭和36年 | 1961 | 3月14日 | 中の沢の上部で寺尾沢と結ぶ斜面が大崩落し,下部の土塊がすべり出し,寺尾沢,中の沢を埋没,移動土砂量約120万m3。 |

| 昭和37年 | 1962 | 6月13日 | 降雨により,東倉沢大畑山南斜面で小規模な地すべりが発生。 |

| 昭和39年 | 1964 | 3月18日 | 由比町松ヶ下で地すべりが発生。 |

| 〃 | 〃 | 6月27日 | 豪雨により,寺尾沢,中の川がはんらん,国鉄・国道不通。 |

| 昭和47年 | 1972 | 2月1日 | 春雨前線による降雨により,今宿,大田和地区に地すべり発生。 |

| 〃 | 〃 | 7月15日 | 台風6号により足ヶ久保地区に地すべり発生。風篠地区の地すべり拡大。 |

| 昭和49年 | 1974 | 7月7日 | 台風8号の影響による集中豪雨により,由比町地内各地に山地崩壊,地すべり,土石流発生。人家7棟全壊,32棟半壊,国鉄・国道埋没。 |

取材風景

右から

(県)岩田主査、大野課長代理

(協会)新井委員、土佐委員

(管理委託業者)白鳥氏

右から

(県)岩田主査、大野課長代理

(協会)新井委員、土佐委員

(管理委託業者)白鳥氏

- 質問2:地すべりの発生機構と対策工の考え方をご説明願います。

回答2:

当地域は、中部日本を南北に横断するフォッサマグナの南西部に位置しています。また伊豆半島~富士山地塊を含む南部フォッサマグナ地域は、西南日本弧、東北日本弧、及び伊豆小笠原弧の3つの交差会合部という地質構造上の特異な位置を占め、日本における新第三紀及び第四紀の地殻変動が最も激しい地域の一つです。

地すべり地は、泥質岩の卓越した部分に帯状に集中して分布しており、基岩である泥質岩にはいくつかの断層があり、岩盤中に多数のせん断面が発達して、泥岩層全体が破砕帯の様相を呈しています。

昭和49年の地すべりでは、七夕豪雨の猛烈な雨によって大量の地下水が地すべり斜面に供給されたことで、由比地区に地すべりや山腹崩壊が多数発生したことから、地質調査やすべり面調査等を行いました。その結果、岩盤すべりや多量の湧水による地すべりの危険性があったことから、対策工として、排土工、排水トンネルなどの水抜きに加え、杭打工やアンカー工などの抑止工を実施することとなり、整備の基準は以下のとおりとしました。

【地すべり防止】

昭和49年7月災害時の豪雨(546mm)程度に耐えるものとし、保全上重要な箇所から工事を施工する。

【地震対策】

1. 国鉄東海道線、国道1号沿いの斜面は急峻な箇所が多く、予想される東海地震が発生した場合には、斜面の崩壊、地すべり、土砂流出等の危険性が大きいので、上記地すべり防止工事のほかに

(1) 山腹又は渓流に待ち受け工作物を設置する。

(2) 待ち受け工作物の設置が困難な場合は、直接抑止をはかる。

2. 既設の重要な工作物については、耐震性の強化等の改良を行うなどの措置を講じている。

- 質問3:対策工施工の経緯をご説明願います。

回答3:

農水省直轄事業は、第1次直轄事業から第3次直轄事業まで約40年間にわたって実施され、その時代時代の地すべり対策の最新技術が採用されてきました。

〇第1次国直轄地すべり防止事業:昭和23~30(西暦1948~1955)年度

主な工法として練積堰堤工のほか、地下水排除のための暗渠工、地表水処理のための水路工、地すべりの力に抵抗させるための杭打工(木杭)などが施工されました。本事業では、構造物に主に石材と木材が用いられています。また、資材運搬施設としてインクラインや索道等が利用されました。これは治山事業における運搬施設機械化の先駆けとなりました。

〇第2次国直轄地すべり防止事業:昭和36~40(西暦1961~1965)年度

主な工法としては、斜面東部の土塊を除去して、地すべり推力を軽減させる排土工、地すべりに悪影響を与える地下水の排除を目的とする排水工、及び土塊の運動を抑止する杭打工が施工されました。

〇第3次国直轄地すべり防止事業:昭和50~平成12(西暦1975~2000)年度

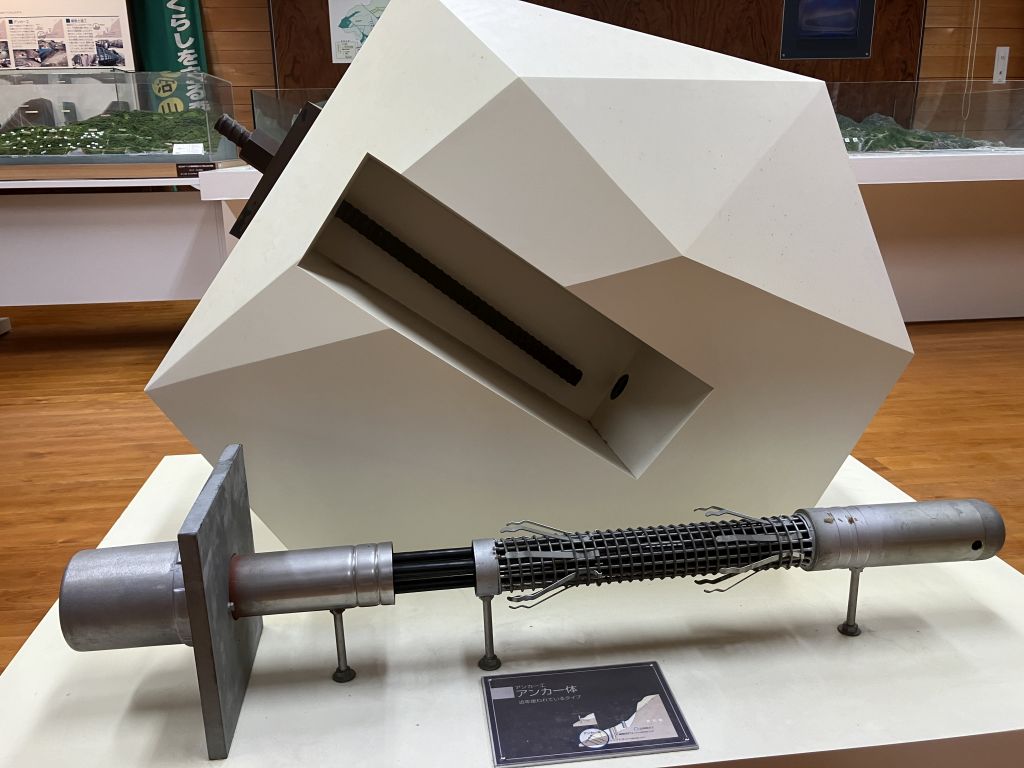

最も大規模に実施したものであり、工法も抑制工と抑止工に大別されます。抑制工は地下水を排除、地すべり地の地形等の自然条件を変化させることにより地すべり運動を停止・緩和させることを目的としており、工法としては排水工、排土工等が施工されました。抑止工は地すべりの推力に対して構造物のせん断抵抗等の抑止力を利用して地すべり運動を抑止することを目的とするもので、工法として杭打工・アンカー工・シャフト工(深礎工)等が施工されました。特にシャフト工は従来の杭打工による対策が不可能な深い地すべりに対応した工法で、当時の最先端の工法でした。

また、本事業では、昭和51年に「大規模地震対策特別措置法」が施行されたこと等により、本来の地すべり防止事業のほかに地震対策を併せて実施しています。工法としては、地すべりを抑止する杭打工の上部に地震等による崩落土砂や落石をくい止める土留壁を設置する鋼管土留工等が挙げられます。

このように、昭和20年代には石材と木材を用いた暗渠工、水路工、杭打工が主な工法であったものが、昭和50年~平成12年では排水工やアンカー工、シャフト工等へ工法が高度化し、かつ多様な工法が採用されています。また、従来は地すべり現象に対する対策のみであったものが、時代の変遷により地震対策の知見も取り入れられるようになっています。

2. 由比地すべり管理センターについて

- 質問1:地すべり管理センターの開設の経緯を教えて下さい。

回答1:

由比地すべり管理センターは、広大な地すべり地を適切に管理するため、林野庁が自動観測システムによる地すべり挙動の監視等を行っていました。直轄事業の概成により、平成12年3月30日から静岡県が引継ぎ管理しています。

運用実績としては、以下のようなものがあります。○災害時の現地防災対策拠点

広大な由比地すべりを、現在でもリアルタイムの自動観測システムで監視しており、観測データが管理基準値を超過した際は3段階の警戒態勢をとります。地すべり管理センターを拠点として、県の出先機関である中部農林事務所が現地確認を行います。

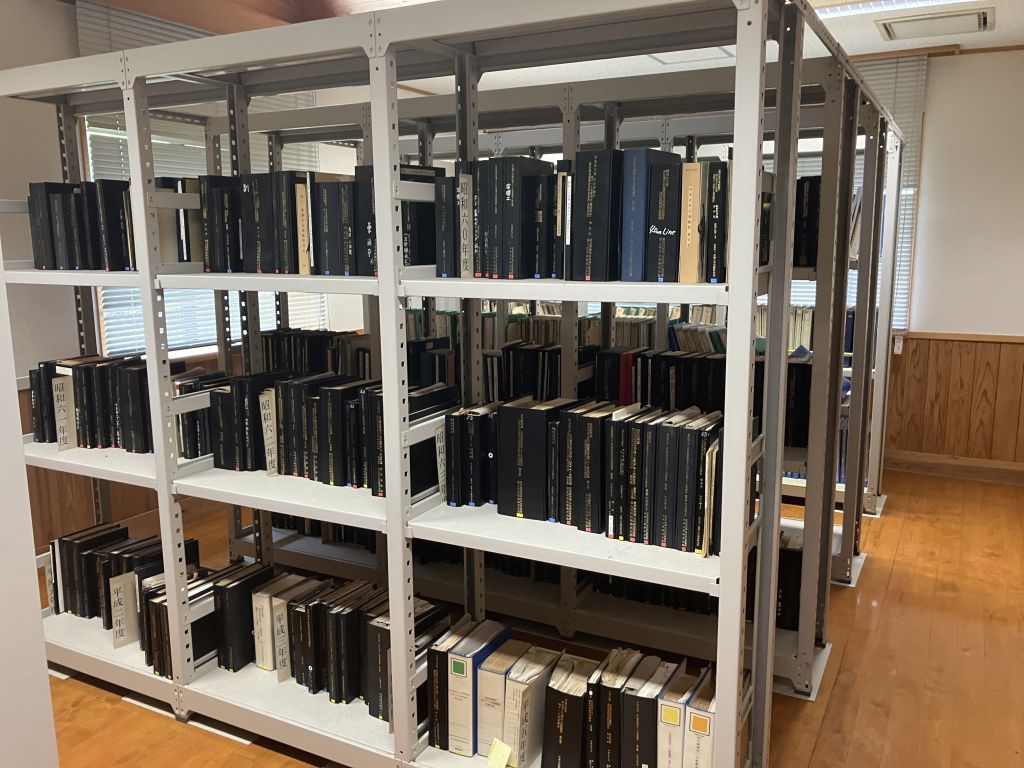

○図面資料等の管理保管

資料保管室に、第3次国直轄地すべり防止事業(昭和50~平成12年度)で実施された調査報告書、工事図書・工事図面、パンフレット等を保管しています。

○地すべり防止技術の普及

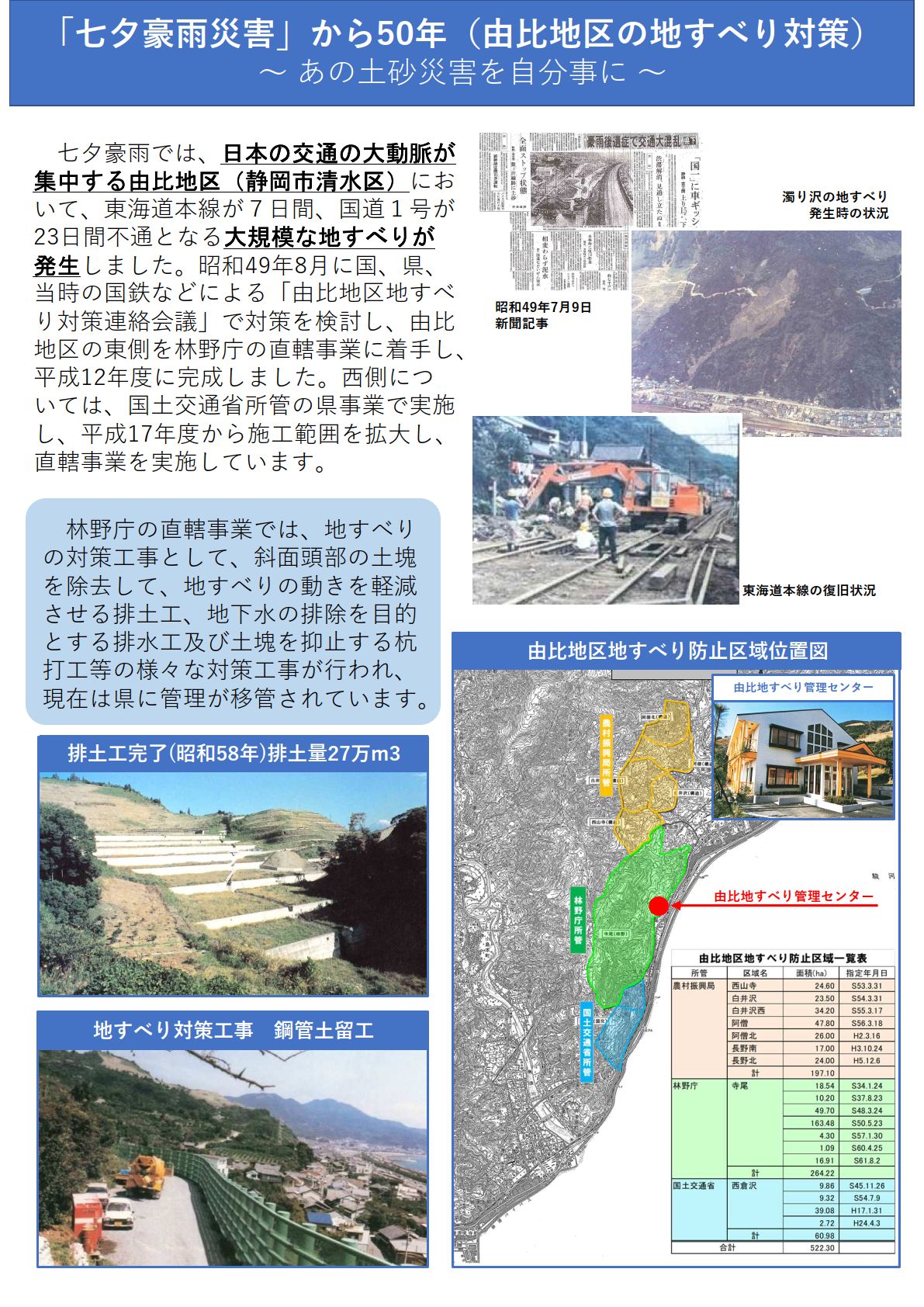

館内の見本室に展示している各種資料のほか、敷地内で屋外にあるシャフト工の実物大模型を見学できます。

管理センター建屋(左)と

シャフト工の実物大模型(右)

シャフト工の実物大模型の内部

- 質問2:展示内容について、お聞かせ下さい。

回答2:

由比地すべり管理センター内では、現在3つの見本室が開放しています。

○見本室1

パネルにより由比地区の地すべりの歴史を説明しています。安政5年に発生した地すべりの様子を記録した古文書の写しや、昭和に発生した地すべり災害の新聞記事の写し等を展示しており、当時の状況を知ることができます。

○見本室2

由比地すべりの各ブロックの対策工模型や調査手法模型等を展示しており、由比で実施された対策工がどのあたりに設置されているかを確認することができます。

○見本室3

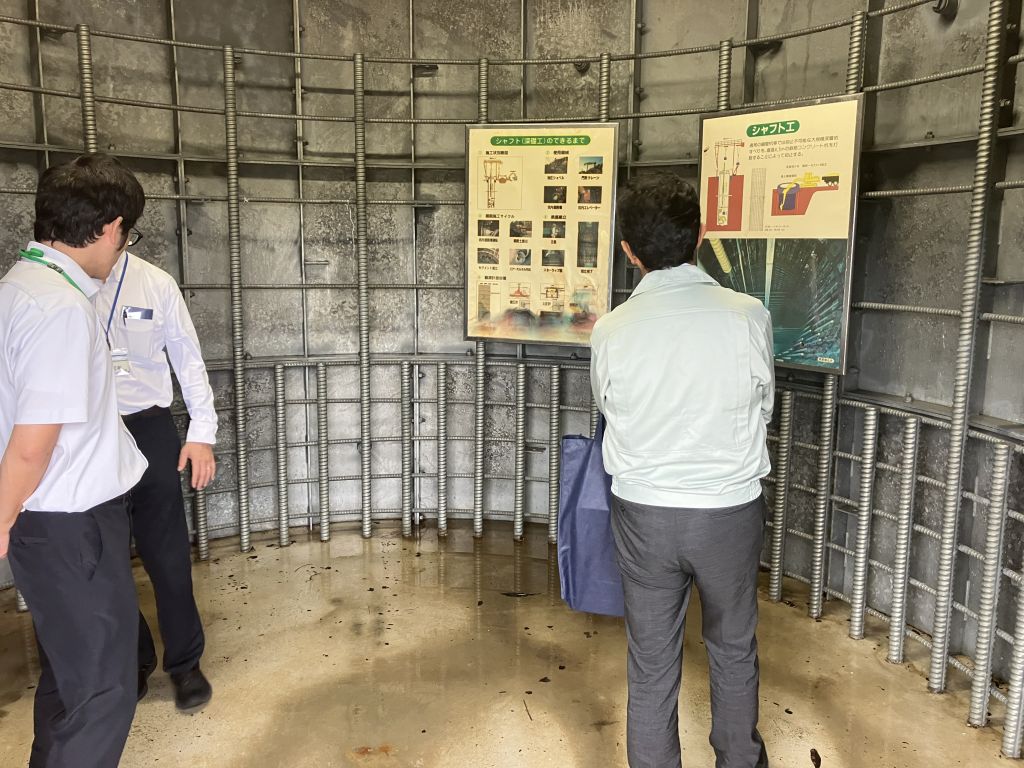

日本で発生した地すべりと地質の関係を示したパネルを展示しています。

管理センター内の見本室

見本室内の由比地すべり対策工の模型

見本室内の由比地すべり対策工の模型

由比地すべりの抑止工の模型

アンカー工の模型

地震計、地すべり挙動計のデータ計測器

資料保管室における資料等の保管状況

- 質問3:管理・運営の方法について、お聞かせ下さい。

回答3:

月曜日、水曜日、金曜日が開放日です。この3日間は県から委託された業者が1人の常駐者を置いて応対しています。そのほか、地すべり防止区域内の観測機器の観測、管理も委託業者が行っています。

土曜日、日曜日においては、地元自治会の方に御協力いただいて、開館しています。

- 質問4:利用状況について、お聞かせ下さい。

回答4:

○外部見学者

令和4年度の利用者数は約280人であり、令和5年度の利用者数は約200人です。

海外からの視察も多く、令和5年度はイタリアから、令和6年度は4月にインド、7月にベトナムから視察がありました。

また、夏休みに入り、国土交通省富士砂防事務所、静岡県、静岡市の共催で由比地すべり子ども見学会を開催しており、由比地すべり管理センターでは地すべりの歴史や地すべり工事の概要等を説明しています。令和6年度は、国土交通省の由比地区直轄地すべり対策事業着手20年の節目であることから、例年より規模を拡大して開催し、38名の親子に参加いただきました。

○県・市町村の利用、防災訓練など

当センターにおいては、年2回防災訓練を実施しています。由比地域は防災意識が高く、様々な防災訓練が熱心に行われています。

また、毎年4月には県職員の治山初級者を対象とした研修会を開催しています。

3. 最後に

- 質問1:斜面防災対策技術協会のホームページを見たことはありますか?

回答1:

地すべり防止工事士の試験および更新講習の実施機関であることから、承知しております。また毎年、試験時期の前には協会員の(株)富士和さんから試験案内の御提供をいただき、砂防課員等に周知を図っています。

- 質問2:斜面防災対策技術協会に期待することはありますか?

回答2:

県民の安全・安心のために、防災に取り組んでいますが、静岡県は令和4年度の土砂災害発生件数が全国一位であったなど土砂災害が多く、ひとたび災害が発生すると、県職員だけの対応では人数的にも技術的にも限界があります。このため、様々な職種の会員が集う斜面防災対策技術協会さんとは、今後も一緒に連携して災害対応や情報交換に取り組んでいきたいと思っています。

土砂災害の中でも、特に「地すべり」は技術的な難易度が高いことから、学識経験者と建設コンサルタントにも現場を見ていただいてから、対応・対策を進めています。地域的には、地すべりは県西部には比較的多い一方、他地域には少ないことから、県職員にとっても経験する機会が少ないという実態があるため、今後、地すべり現場の視察会や検討会などにも一緒に取組、技術継承にも努めていければ有難いと考えています。

4. 取材後記

由比地すべり管理センターは、特産の「桜えび」で有名な由比漁港に程近く、駿河湾を臨む、南東向きで日当たりの良い緩傾斜斜面に位置しており、みかん畑に囲まれています。取材は、10月上旬の水曜午後に訪問して行いました。静岡県庁から大野課長代理と岩田主査のお二人がご説明に来ていただき、管理業務受託者で当協会静岡支部会員でもある国土防災技術(株)静岡支店の白鳥さん・原さんも交えて、なごやかな雰囲気で取材が始まりました。

由比地区は地質が脆弱で、豪雨による大規模な地すべり災害が繰り返し発生していること、直下には高速道路・国道・JRなど重要な保全対象が集中しているため国直轄事業が三次に渡り実施されてきたこと、とくに第3次事業は最も大規模かつ昭和51年の「大規模地震対策特別措置法」の施行に伴って地震対策も実施していること等を、資料やパンフレットも参照しながら詳しく解説していただきました。

続いて、館内の見本室をご案内いただきました。由比地区の地すべりの歴史に加えて、日本国内で発生した地すべりと地質の関係を学ぶことができるパネル展示のほか、圧巻の見本室2の展示では、地すべり対策施設の種類と施工位置がLEDランプで確認できる由比地区全域のジオラマ、各種の観測機器、ボーリングコアサンプル、アンカー工の模型など、さらに屋外にはシャフト工の実物大模型もあり、精緻かつ迫力のある展示物をじっくり見学することができました。

取材の終盤には雨も上がって晴れ間がのぞき、地震対策として施工された由比地区独自の「鋼管土留工」と、現在も稼働中の地すべり観測施設を視察しました。今年(令和6)度の来訪者数は前年度に比べて増えていて、海外からの視察も多くなっていると伺い、これらの充実した展示物が今後さらに多くの見学者に役に立つことを願いながら、今回の取材を終えました。

- 取材関係者

左から、国土防災技術㈱白鳥参与、原主任

静岡県交通基盤部河川砂防曲 砂防課

大野課長代理、岩田主査

HP委員 土佐委員(国土防災技術㈱)

HP委員 新井委員(日本基礎技術㈱)

由比地区独自の鋼管土留工

(「地面が動く!由比の地すべり」パンフレットより)

鋼管土留工の現況(下から鋼管杭、アンカー、柵工)

鋼管土留工の山側は道路(工事運搬路)としても

利用されている